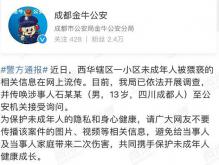

作弊被发现后跳楼身亡 青少年有轻生的想法怎么看(4)

这些所谓“压力”都只是表象,问题还是在于压力下看问题的思维模式

找到压力不难,找出压力背后的根源和解决之道就没有那么容易了。基本上学界都认为,自杀并不是临时起意的行为,而是一个连续的历程,先有脆弱的内在因素,再加上不良的外在因素,交互影响逐渐形成自杀倾向,且这个倾向一旦形成,只要环境带给个体挫折、不如意的感受,当事人就容易引发自杀意念,并随着情境危机的增强,产生自杀企图,迅速发展成自杀行为。一个对腾讯网友的大数据调查就显示55%的人都曾经考虑过自杀,并且15-18岁的青少年比例最高。所以,到底应该如何是好呢?首先,当然就是弄清这个过程是如何形成的。

关键在于对于同样一个表象,别说孩子,往往大人们也有不同的分析归因。例如小张今天在车上碰到了小明,小明却没有和小张打招呼。这时候,小张就可以有两种思维模式了:第一种是小张不喜欢我,所以不和我打招呼;第二种则是,小张只是因为车厢太挤,没有看到我,下次还是会和我打招呼的。无疑,第二种思维很是正面,第一种则充满了负面的归因。偶尔有这样负面的归因并不可怕,可怕的是,这种归因法根深蒂固,也就是说,把负面的东西都看作是长久的,自己没有办法解决的,从而完全看不到希望。更恐怖的是,这样的负面往往基于对自己的负面评价,例如“我智商太低”、“我长得太不好看”等等,那么自尊感也会越来越低,情绪得不到宣泄,甚至陷入抑郁情绪,乃至罹患抑郁症。很可能在某一天就被突如其来的“最后一根稻草”给压垮了。

德国心理学家海因茨·亨塞勒深入研究过自杀问题,他就这么解释:在人与人发生冲突或个人遇到严重挫折时,自我价值将受到严重威胁,从而使人产生愤怒、焦虑、痛苦、孤独、无能为力、绝望的感觉。这时候,人体内的自我保护机制将被调动起来。在正常情况下,人通过攻击性行为来宣泄和缓解上述情感危机。然而,由于在某些人那里,攻击被阻滞或转向了自我,他们所陷入的情感危机不但不能得到缓解,反而愈加严重。于是,他们便会产生一种渴望想象,渴望进入一种无痛苦、解脱了一切烦恼的“和谐”状态,而这种渴望和想象最终将导致自杀。具有自杀倾向的人一般对一种侮辱性的结局心存恐惧,为了逃避这样的结局,他们选择了自杀,与此同时,他们也用这一行动实现了报复别人的目的。